農薬散布ドローン操縦に国家資格は不要?許可申請の現実と型式認証の壁

作成日:2025年4月28日更新日:2025年4月28日

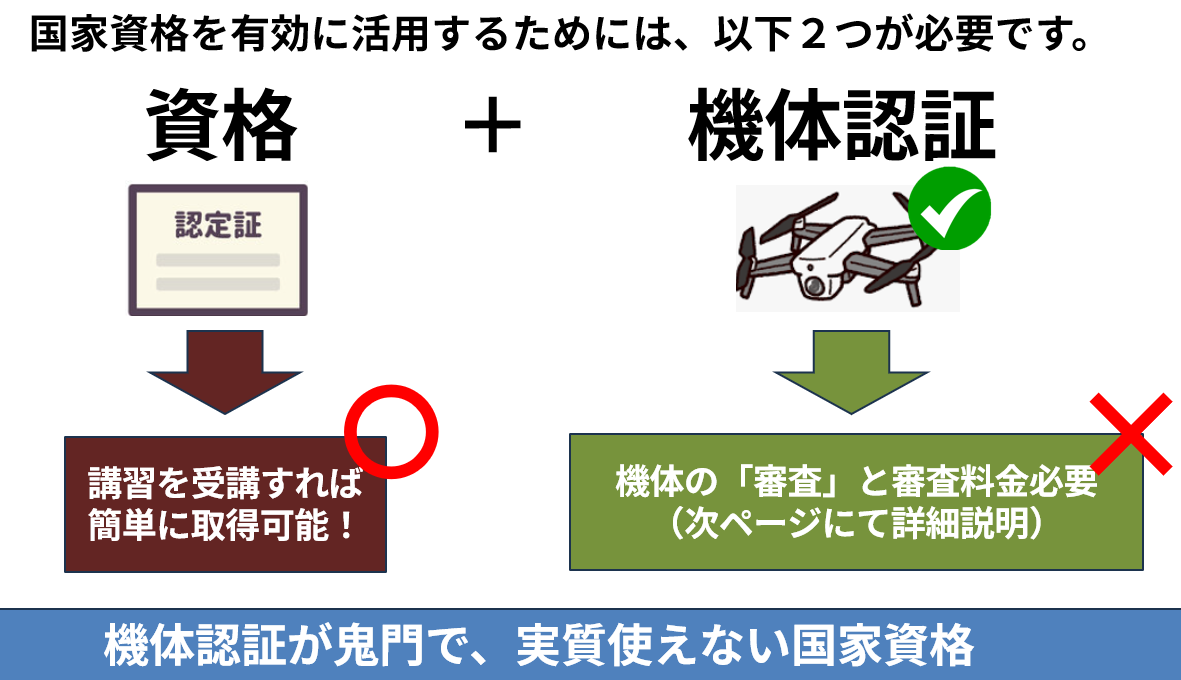

農薬散布ドローンの活用が農業分野で広がりを見せる中、操縦に必要な資格や許可について誤解が生じているケースが多くあります。「二等無人航空機操縦士」という国家資格を取得すれば農薬散布ドローンが自由に飛ばせると考えている方も少なくありません。しかし、実際には国家資格の有無にかかわらず、様々な申請や認証が必要となるのが現状です。

農薬散布ドローンの運用において、国家資格よりも重要なのは「物件投下」と「危険物輸送」の許可申請なのです。

今回は農薬散布ドローン操縦に関する資格制度の誤解を解消し、実際に必要な手続きと現在の型式認証の状況について詳しく解説します。

農薬散布ドローンと「二等無人航空機操縦士」資格の関係

多くのドローン愛好家や農業従事者は、「二等無人航空機操縦士」の国家資格を取得すれば、農薬散布ドローンの操縦に関するあらゆる制限が解除されると考えがちです。しかし現実はそう単純ではありません。

国家資格を持っていても、農薬散布という「物件投下」と「危険物輸送」の許可申請は別途必要です。

つまり、どれだけ高度な国家資格を保有していたとしても、これらの許可申請手続きは省略できないのです。国土交通省が定める航空法では、物件投下と危険物輸送は特別な管理が必要な行為として位置づけられています。

1. 「物件投下」許可申請の必要性

農薬散布は文字通り空中から物を投下する行為です。ドローンから農薬を散布することは、航空法における「物件投下」に該当します。

「物件投下」の許可申請は国家資格の有無に関わらず、すべての農薬散布ドローン操縦者に要求されます。

この申請では、散布する農薬の種類、散布方法、飛行エリア、安全対策などの詳細な計画を提出する必要があります。審査を通過してはじめて、合法的に農薬散布活動が可能となります。

2. 「危険物輸送」許可申請の必須条件

農薬は化学物質であり、多くの場合「危険物」に分類されます。そのため、ドローンで農薬を運搬する行為は「危険物輸送」として追加の許可が必要です。

農薬の種類によっては毒物劇物取締法などの規制対象となり、ドローンでの輸送には厳格な安全基準を満たす必要があります。

国家資格を取得していたとしても、この「危険物輸送」の許可申請手続きは省略できません。これは操縦技術の問題ではなく、安全管理と環境保護の観点から必須とされているためです。

型式認証の壁:認証取得機体の現状

ドローン操縦における国家資格の限界をさらに複雑にしているのが「型式認証」の問題です。2022年の航空法改正により、一定の条件下でドローンを飛行させるには、型式認証を取得した機体を使用することが義務付けられました。

現時点(2025年4月28日現在)で型式認証を取得している機体は非常に限られており、主流の農薬散布ドローンでは取得例がありません。

1. 型式認証取得機体の限定状況

現在、型式認証を取得している無人航空機は以下のわずか6機種のみです:

- 第一種型式認証:ACSL式PF2-CAT3型(株式会社ACSL)

- 第二種型式認証:

- ソニーグループ式ARS-S1型(ソニーグループ株式会社)

- センチュリー式D-HOPEⅠ-J01型(株式会社センチュリー)

- DroneWorkSystem式EGL49J-R1型(株式会社ドローンWORKシステム)

- イームズ式E6150TC型(イームズロボティクス株式会社)

- エアロセンス式AS-VT01K型(エアロセンス株式会社)

注目すべきは、世界的に人気のDJI製ドローンも含め、農薬散布用ドローンでは型式認証を取得している機体が一台もないという現実です。

2. 型式認証の意義と取得難易度

型式認証は機体の安全性や信頼性を公的に証明するものですが、取得するためには厳格な試験や審査をクリアする必要があります。

農薬散布ドローンは特殊な改造や装備が必要なため、標準的なドローンよりも型式認証の取得ハードルが高くなっています。

製造メーカーは認証取得のために多大なコストと時間を投じる必要があり、現時点では農薬散布専用機での認証取得例がないのが実情です。

農薬散布ドローン運用の現実的アプローチ

このような状況を踏まえると、農薬散布ドローンを運用するための現実的なアプローチは以下のようになります:

1. 許可申請の徹底理解

「二等無人航空機操縦士」の国家資格取得に固執するよりも、物件投下と危険物輸送の許可申請プロセスを徹底的に理解し、適切に対応することが重要です。

2. 安全管理体制の構築

農薬散布ドローン運用においては、操縦技術以上に安全管理体制の構築が求められます。散布区域の設定、周辺環境への配慮、緊急時対応計画など、包括的な安全管理計画を立案しましょう。

3. 法改正への対応準備

型式認証制度は比較的新しい制度であり、今後も法規制の変更が予想されます。最新の情報を常にチェックし、柔軟に対応できる体制を整えておくことが肝要です。

まとめ

農薬散布ドローンの運用において、「二等無人航空機操縦士」の国家資格は万能ではありません。実際には、資格の有無にかかわらず必要となる許可申請や、型式認証の壁という現実が存在します。

重要なのは資格取得そのものではなく、農薬散布に特化した許可申請と安全管理体制の構築です。

農業のデジタル化が進む中、ドローン活用は今後さらに広がっていくでしょう。しかし、その活用には法規制の正確な理解と適切な対応が不可欠です。国家資格の有用性を過信せず、実際の運用に必要な許可申請と安全管理に注力することが、農薬散布ドローンの効果的かつ合法的な活用への近道となるでしょう。